LES MOULINS DE PAILLARD.

|

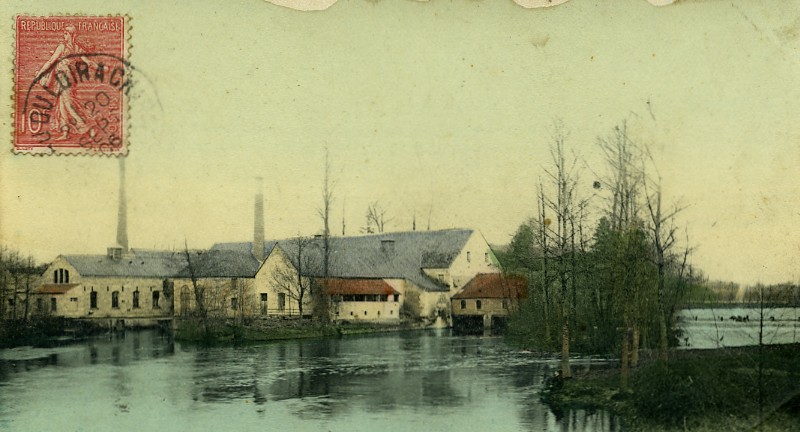

| La papeterie vers 1906. |

Ces anciens moulins du 18ème siècle, qui abritèrent jadis un atelier de tissage du chanvre, une teinturerie puis une papeterie dont l'activité a cessé en 1969, sont devenus en 1973 un centre d'artisanat d'art (ateliers artisanaux de poterie, de verre soufflé, d'émaux, de forge, d'ébénisterie ou encore de chapellerie). Ce centre a été fermé en 2005.

LES MOULINS DE PAILLARD (1760-1969).

Inscriptions sur le

socle (Photo nov. 2008) : |

La papeterie des Moulins de Paillard occupe l’emplacement d’un ancien moulin dont la roue faisait tourner une forge au 17e siècle. En 1761, Elie SAVATIER, riche marchand et fabricant de Bessé (teinturerie, tissage, etc …), alors âgé de 44 ans, racheta ce moulin, devenu moulin à blé, à Jeanne du Buisson, veuve Le Breton. Il établit une chaussée sur le Loir, transforma le vieux moulin en un moulin à farine muni de 2 roues et de 2 paires de meules. Il construisit à côté, sur pilotis, un autre moulin à 2 roues, en rapport avec ses activités de Bessé, pour fouler les draps, piler le chanvre et, plus tard, pour piler les bois de l’Inde utilisés en teinture. Enfin et surtout, il établit sur les bords du Loir, côté Poncé, un important moulin à papier qui fut mis en service début 1766.

Dès lors, cette papeterie va connaître un essor considérable : un nouveau moulin à 2 roues fut construit en 1771, puis un troisième, puis le moulin à foulon fut remplacé par un quatrième moulin à papier. En 1782, ces moulins portaient les noms de moulin bleu, moulin rouge, moulin gris et moulin blanc.

En 1899, Emmanuel TOUBLET a également publié, dans les tomes 46 et 47 de la Revue Historique et Archéologique du Maine, une série d'articles intitulée "Elie Savatier, un industriel au 18e siècle" qui retrace le parcours complet de cet homme hors du commun. Cette série d'articles est téléchargeable ici (format pdf). |

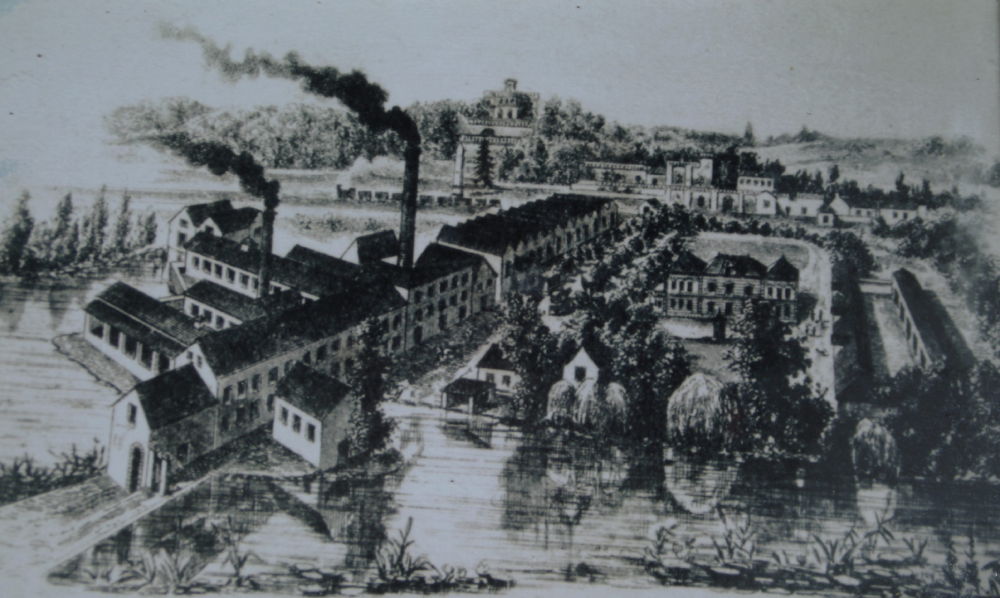

Sur cette gravure, on distingue en premier plan à gauche les différents moulins, un peu en retrait sur la droite le « château de Paillard », demeure d’Alexandre QUETIN construite à partir de 1874, au milieu, « la chiffonnerie », vaste magasin à chiffon de 56 x 16 mètres, construite entre 1870 et 1875 par Alexandre QUETIN et caractérisée par sa toiture en « shed » (en forme de dents de scie). Au fond, au-delà de la ligne de chemin de fer, on aperçoit les terrasses de la Volonnière, le pavillon de Bellevue et l’obélisque érigé par Julien QUETIN-POTHEE en l’honneur d’Elie SAVATIER.

Un

inventaire fait sous seing privé en 1779 à l’occasion du procès entre

Elie

SAVATIER et les frères POTHEE fait état de 18 bâtiments différents qui

composent alors l’ensemble de la fabrique. Deux des principaux

bâtiments de la fabrique du temps de SAVATIER ont été

conservés :

-

Le principal moulin à papier, dit le grand moulin (ou moulin bleu) qui apparaît

sur un plan de 1767 auquel fut adjoint en 1775 un bâtiment en équerre

pour « placer la cuve où l’on fige le papier ». Le

rez-de-chaussée du bâtiment est entièrement voûté en tuffeau et servait

de « pourrissoir » pour les chiffons.

- Le deuxième bâtiment conservé est désigné sur le plan de 1767 comme « magasin et logements des ouvriers ». SAVATIER lui a accolé un bâtiment entièrement en tuffeau (partie plus blanche sur les photos) d’où son toit en double pente. Le rez-de-chaussée de la partie la plus ancienne servait de magasin à chiffons et à l’étage se trouvait un étendoir. Dans la partie rajoutée, on trouve au rez-de-chaussée sept petites caves et à l’étage, auquel on accède par un escalier extérieur, six petites chambres destinées aux compagnons de passage et, selon la coutume, toujours prêtes à les accueillir.

|

|

Le Grand Moulin et l’une de ses salles intérieures en 2008.

|

|

Le bâtiment des compagnons et l’une des « chambres » du premier étage en 2008.

|

|

La vanne d’arrivée du Grand Moulin et le barrage sur le Loir (2008).

En

l’an II, le « papier à sucre », pour l’emballage des pains de sucre,

représente les deux tiers de la production de Poncé et concerne un quart du

papier consommé dans les raffineries d’Orléans. Notons qu’à cette époque, la

papeterie de Saint-Nicolas-Saint-Mesmin, près d’Orléans, qui produit aussi du

papier à sucre, est dirigée par François

QUETIN, frère de Julien QUETIN père,

et qui avait travaillé aussi auparavant à Poncé ! On trouve aussi, à la

même date, deux autres membres de la famille QUETIN dans les moulins de

Meung-sur-Loire (Loiret), également fabricants de papier à sucre …

Notons que Julien QUETIN père et son frère François restent en contact puisqu'à l'occasion de l'enquête de l'an II (1794), Julien QUETIN, se plaignant des "usages" en vigueur chez les compagnons écrit : " Il existe dans l'état de papeterie, deux états qu'il serait essentiel de détruire. Le premier est celui sous la dénomination de rente. (...) Le deuxième est le devoir de compagnon que la convention nationale avait détruit, mais qui continue toujours avec le même acharnement qu'avant la loi. Depuis environ un mois, les ouvriers de la papeterie d'Orléans (que dirige François QUETIN - N.D.L.R.) se sont assemblés et ont forcé leur maître à une augmentation considérable au dessus de la loi et ont diminué en partie l'ouvrage par jour. Ce procédé ne peut être que très nuisible au travail de toutes les autres papeteries car ils ne manqueront pas d'y faire passer une copie de leur arrêté." (cf. Louis ANDRE, mémoire, page 95).

Julien QUETIN fils, de par son mariage avec Françoise POTHEE, petite-fille d'Elie SAVATIER, devient en 1801 propriétaire de la papeterie et va très rapidement moderniser son usine avec l’adoption dès 1814 d’un « cylindre hollandais » puis en 1820 d’une première machine en continu et en 1830 d’une seconde machine à cylindres sécheurs, ce qui va lui permettre de réorienter la production vers les papiers d’impression après l’arrêt des raffineries d’Orléans entre 1812 et 1815.

Alexandre QUETIN, fils de Julien QUETIN-POTHEE, qui reprend la papeterie en 1834, va continuer l’agrandissement et la réorganisation de la force motrice avec l’adoption en 1853 d’une turbine. Tout ceci va conduire à remanier sans cesse et profondément l’implantation des moulins.

|

|

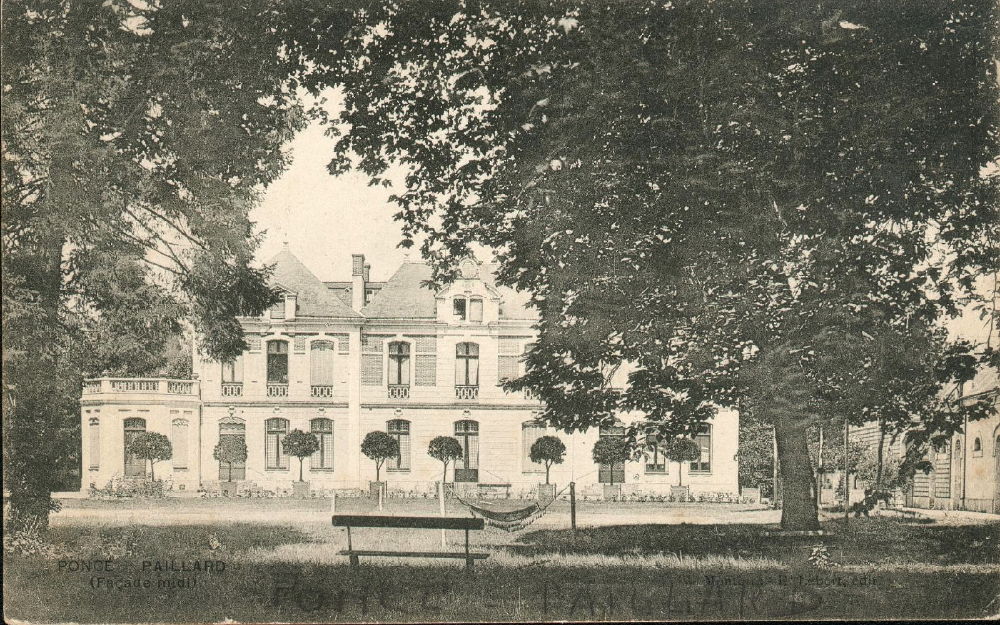

Le château de Paillard, demeure d’Alexandre QUETIN, aujourd’hui devenu une copropriété (2008).

Il faut noter que, meilleur enchérisseur avec 728 000 livres lors de la vente aux enchères du château de Poncé en 1869, Alexandre QUETIN n’avait pu cependant l’obtenir du fait d’un droit spécial réservé à la famille De Nonant, propriétaire du château. Il décida alors de construire le « château de Paillard ».

Dès lors, Alexandre QUETIN logera ses ouvriers papetiers dans son ancienne demeure de la Tendrière et les 2 bâtiments attenants.

Au Catalogue Général de l'Exposition Universelle de 1878, on trouve à la fois Alexandre QUETIN, papetier à Poncé, et Victor Léon Michel QUETIN, dessinateur pour ébénisterie.

Plus tard, Henri CHAUVIN, petit-fils d’Alexandre QUETIN adoptera en 1881 une machine plus performante et réorientera la production vers les « sortes fines » comme le papier à cigarettes, soit sous sa propre marque « La Salamandre », soit en gros, notamment à Vaudois à Clermont-Ferrand (cf. mémoire Louis ANDRÉ, page 149).

Henri CHAUVIN (o1855 - +1916) fut également Président de l'Union des Fabricants de Papier de France et, à ce titre, l'un des fondateurs de l'École Française de Papeterie ouverte en 1907. Son fils, Jean (o1888 - +1950), a fait partie de la première promotion. Plus d'information ici : http://cerig.efpg.inpg.fr/histoire-metiers/efpg-naissance/sommaire.htm . | On peut noter la présence d'Henri CHAUVIN et la présentation des productions de la papeterie de Poncé à l'exposition universelle de 1900 à Paris comme en témoigne un extrait d'un article de Robert TRIGER intitulé "Le Maine à l'exposition universelle de 1900" publié dans le numéro 48 de la Revue Historique et Archéologique du Maine. La notice sur Elie SAVATIER est téléchargeable ici. |

A la mort d'Henri CHAUVIN en 1916, la papeterie est reprise par ses deux fils, Jean et Félix, qui vendent alors leurs papiers à cigarettes en gros, notamment à la maison "Fricotelle" (cf. mémoire Louis ANDRÉ, page 168).

Pendant la seconde guerre mondiale, en 1942, la papeterie fut louée à la Société FIBRO CIMENT de Poissy pour la fabrication de pâte à papier à partir de la paille achetée aux fermiers pour remplacer l'amiante, denrée alors rare (et pas encore reconnue comme dangereuse ...), afin de fabriquer des plaques de toitures "CARDOTEX".

En 1946, la location fut donnée à la société PORPHIRE pour la fabrication de papier hygiénique. Des procès s'ensuivirent avec l'usine de fabrication d'accus du barrage de Couture pour une question de hauteur de chute d'eau.

En 1958, la location est donnée à une SARL de FISSAC (commune de RUELLE en Charente) pour la fabrication de papier fin d'emballage de cadeaux et bouteilles.

En 1965, les consorts CHAUVIN ont cédé l'ensemble à la SARL Papeterie de Paillard dont le siège était à Fissac. Cette société cessa son activité en 1969.

Extrait de «150 ans déjà … et pas question de souffler ! » de la CCI du Mans et de la Sarthe :

(Publication

de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe - Octobre

2006 )

La

Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe est née le 23

octobre 1856, héritière de la Chambre Consultative des Arts et Manufactures du

Mans, elle-même créée en 1804 (…).

La

crise frumentaire, économique et politique de 1848 passée, la France

entrait

dans sa grande période d’essor économique (…) et les hommes du Second

Empire

étaient aux affaires. Au Tribunal comme à la Chambre Consultative, les

consulaires manceaux, souvent les mêmes, voulurent une vraie Chambre de

Commerce qu’ils finirent par obtenir par décret signé par Napoléon III,

le 23

octobre 1856. En février 1857, les douze premiers membres

s’installèrent.

Quatre anciens de la Chambre Consultative en formaient le noyau,

assuraient la

continuité : … Les huit nouveaux donnaient à la nouvelle Chambre son

assise

départementale. Cohin aîné fabriquait de la toile au Breil-sur-Mérize,

Paul

Rousseau aussi mais à Fresnay-sur-Sarthe, Fialex des vitraux peints à

Mayet,

Charles Fleury imprimait à Mamers, Michel Vielle était banquier à

Sablé,

Terrien minotier à La Suze. Deux fabricants de papiers, Alexandre Quetin à Poncé-sur-le-Loir et Claude Tonnelier à La

Flèche complétaient l’équipe consulaire. (…).

Le

contexte économique : (…)

L’industrie textile se rénovait. Celle de l’étamine des Véron n’était plus que souvenir. Déjà en 1737, Elie Savatier teinturier à Bessé-sur-Braye, faisait tisser des siamoises et des cotonnades. Depuis 1837, Cheneau-Diot à La Chartre-sur-le-Loir, et 3 ans plus tard, Adolphe Quantin à Bessé-sur-Braye, filaient le coton d’Amérique. Cohin, fabriquait des toiles au Breil-sur-Mérize, où il occupera, en 1867, jusqu’à 600 ouvriers, hommes ou femmes (…).

Le nombre de tanneries commençait à diminuer et le phénomène allait s’accélérer après la guerre de 1870. En 1851, Mémin et Clavière avaient lancé l’industrie de la chaussure mancelle qui allait compter une bonne dizaine de maisons et rester florissante jusque vers 1885, exporter vers la Belgique, la Suisse, l’Angleterre et les colonies où la concurrence allemande et américaine allait finir par les supplanter …

La

papeterie, industrie très ancienne dans la Sarthe, connaissait entre 1850 et

1860 de beaux jours chez Vaissier et cie, à Saint-Mars-la-Brière, et la fabrique Paillard à Poncé-sur-le-Loir,

fondée en 1760 par Elie Savatier,

mécanisée dès 1815. Les papeteries de La Flèche fonctionnaient depuis 1840. La

famille Montaru-Pothée avait créé une fabrique de papiers couchés à

Bessé-sur-Braye. Dinocheau se lançait dans la fabrication de carton au moulin

d’Enfer au Mans.

Notices

sur quelques membres : … Chauvin dirige la

papeterie de Poncé fondée par Elie Savatier en 1760.

LE CENTRE ARTISANAL (1973-2006).

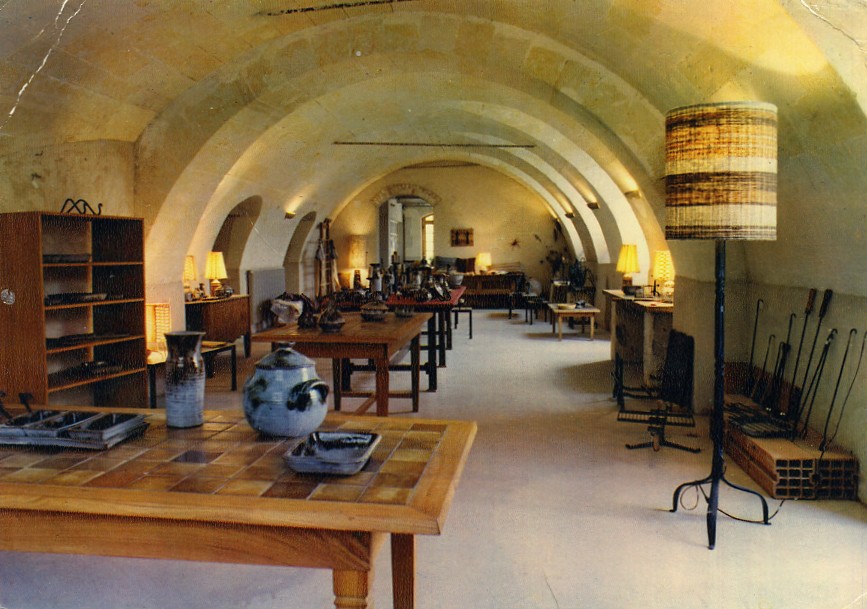

Après la fermeture de la papeterie en 1969, celle-ci est rachetée en 1972 par Thierry ROBERT, potier de grès à Poncé, qui restaure les bâtiments du 18e siècle. Il crée et dirige le Centre artisanal de Paillard ( LES GRES DU LOIR) avec sa femme Chantal, née FLANDRIN, jusqu'en 1999. Ce centre fut pendant plus de 30 ans un moteur important pour la vie locale.

Puis le centre fut racheté par la Communauté de Communes du Val du Loir.

|

|

Extrait de NOUVEL72 : Magazine du Conseil Général - fin 2001.

« Installés sur les bords du Loir, les forges

et Moulins de Paillard, qui ont compté jusqu’à six roues au début du 19e

siècle, sont rachetés en 1760 par Elie Savatier. Celui-ci entreprend la

construction du grand Moulin à Papier voûté en tuffeau. Le bâtiment, conservé

dans son entier, forme la façade actuelle. Ses successeurs firent construire le

bâtiment des compagnons et celui de la forge. Au cours des 19e et 20e siècles,

le moulin à papier s’agrandit pour devenir la papeterie de Poncé. Depuis 1973,

les Moulins de Paillard accueillent un centre de création artisanale sur les

arts de la table, avec ses ateliers de poterie, verre soufflé, recherche

céramique et ébénisterie. L'ancienne salle des cuves de la papeterie accueille

maintenant des expositions d'artistes tout au long de l'année. Des

manifestations sont prévues, à l'intérieur comme à l'extérieur des Moulins de

Paillard : concerts, animations, spectacles ».

Le 22 février 2005, Ouest-France écrivait

: « Le centre artisanal des Moulins de

Paillard a besoin d'un coup de pouce pour assurer son avenir (…). Appartenant à

la Communauté de Communes du Val du Loir, le centre de création artisanale a

été repris par Philippe Lemaire le 19 juin 2003. « Je savais qu'en

reprenant le centre, il y avait un passif, confie Philippe Lemaire. Et c'est

beaucoup plus difficile de reprendre après plusieurs liquidations. »

Il secoue tous les acteurs

pour trouver des solutions pour sauver les Moulins de Paillard (…). Son projet

est de développer les activités parallèles, avec des formations et des stages,

finir la réorientation des articles de production, et changer la boutique. Pour

la saison 2005, il est prévu un planning pour les activités culturelles, avec

spectacles, concerts et stage d'art floral ».

Cela

n’aura pas suffit …

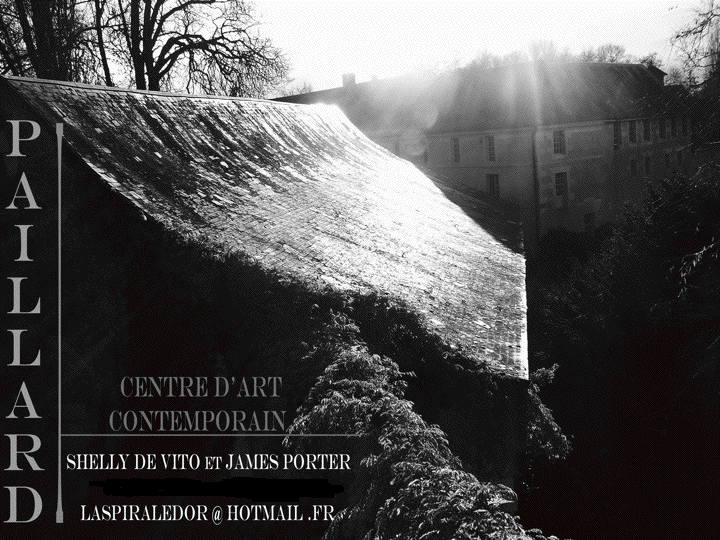

LE CENTRE D'ART CONTEMPORAIN et la RESIDENCE d'ARTISTES

2010 : Un nouveau départ !

qui vont donc reprendre vie sous la forme d'un Centre d’art contemporain et d'une Résidence d'artistes grâce à un couple d’artistes : Shelly de VITO et son mari James PORTER.

Voir le dossier de presse ici.

L'inauguration des 25, 26 et 27 juin 2010

Pour voir les vidéos : cliquez ici (8min.) ou ici (25 min.).

Extraits du blog de "L'Echo de la vallée du Loir" en date du 2 juillet 2010, avec un petit clin d'oeil de l'histoire ...

"Merci à tous d’être venus pour l’ouverture du Centre d’Art Contemporain aux Moulins de Paillard. Pour la soirée de l’inauguration nous étions à plus de 400 personnes, et depuis vous êtes nombreux à être venus pour voir, ou revoir, l’exposition Ellipsis" - Shelly de VITO.

Lorsque l’exposition Ellipsis ferma ses portes le 5 septembre 2010, plus de 2500 personnes auront visité l'exposition "Ellipsis" en cet été 2010 !

Un début plus que prometteur.

Programme de la saison 2015 : cliquez ici.

Programme de la saison 2014 : cliquez ici.

Programme de la saison 2013 : cliquez ici.

Programme de la saison 2012 : cliquez ici.

Programme de la saison 2011 : cliquez ici.

Retouvez-nous aussi sur facebook

Pour soutenir et encourager ce projet, pour recevoir une newsletter, ainsi que des invitations aux vernissages et rencontres, vous pouvez devenir membre de l'association "Les Moulins de Paillard, Centre d'art contemporain" - Moulins de Paillard - 72340 Poncé-sur-le-Loir (Association loi 1901).

Bulletin d'adhésion

Réponses à quelques questions fréquemment posées (FAQ).

|  | |

| Disponible aussi sur You Tube et sur Dailymotion. |

Pour en savoir plus :

http://www.moulinspaillard.com/

Programmation culturelle 2010 - Pays Vallée du Loir

Bibliographie :

- « Le Bas-Vendômois, de Montoire à La Chartre-sur-le-Loir », par L.-A. Hallopeau, paru en 1894,

- « La Paroisse de Poncé, notes historiques sur l’église, le château et la paroisse », par l’abbé E. Toublet, paru en 1892, imprimé à Mamers chez G. Fleury et A. Dangin, sur papier de la maison H. CHAUVIN de Poncé (papeterie de Paillard) d'après le manuscrit "Chroniques de Poncé" du même auteur (téléchargeable ici - fichier pdf 200 Mo).

- « La papeterie de Paillard à Poncé-sur-le-Loir – 1760-1910- Evolution d’un cas Industriel rural », par Louis ANDRE – mémoire de maîtrise, Université Paris I - 1982.

- « Les papiers à sucre et le moulin à papier du Loiret, de 1828 à1848,d’après les registres de correspondance d’Etienne-Sylvain LEMAIGRE », par Nicolas GUICHET, mémoire de maîtrise, Université d’Orléans – 1992.

- « Le Loir nous conte ... » : Revue de l'A.D.P.P.P. (Association de Découverte et de Promotion du Patrimoine de Poncé-sur-le-Loir). Extraits.